中国古代人头部的装饰形形色色,变化万千,不论腕发成髻,还是披发垂肩,均以饰品点缀。其种类繁多,饰品虽有简繁贵贱之分,但目的都是相同的,都是为了固发和美发,君王为了显示权威。可以想象,当人们将这些五彩缤纷的饰品装扮于鬓发问,插饰在髻撮中,会是何等的艳丽动人、神采奕奕。今天就来一起了解一下中国头饰的发展历程及丰富的文化内涵。

1.冕冠

指古代大夫以上的礼冠。早在我国夏商周时期,服饰除了蔽体御寒功能之外,更强调“分贵贱,别等威”的内涵。

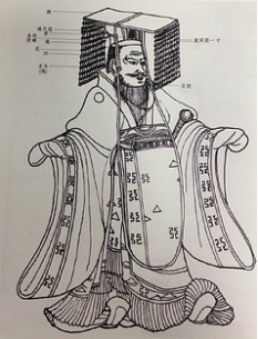

冕冠的形式,商周时期尚缺少直接资料,儒家经典《札记。玉藻》记载:“天子玉藻十有二旒,前后邃綖,龙卷以祭。”说明天子的冕冠有玉藻12旒,悬于綖板前后,衣服上有卷龙纹为饰。进一步具体的描述,见于汉唐儒家著述,至唐代更有帝王图的形象留传至今,就更加明白了。大体上说,冕冠的基本款式是在一个圆筒式的帽卷上面,覆盖一块冕板(称为綖),冕板的尺寸有说广八寸、长尺六寸的,也有说广七寸、长一尺二寸或长六寸八寸的,以前一种说法较多。冕板装在帽卷上,后面比前面应高出一寸,使呈向前倾斜之势,即有前俯之状,象征国王应关怀百姓的含意,冕的名称即由此而来。冕板以木为体,上涂玄色象征天,下涂纁色以象征地。冕板前圆后方,也是天地的象征。前后各悬12旒,每旒贯12块五彩玉,按朱、白、苍、黄、玄的顺次排列,每块玉相间距离各1寸,每旒长12寸。用五彩丝绳为藻,以藻穿玉,以玉饰藻,故称“玉藻”,象征着五行生克及岁月运转。后来玉藻也有用白珠来做的。帽卷以木作中干,即胎架,后来改用竹丝、玉草(夏)或皮革(冬)作成筒状胎架,外裱黑纱,里衬红绢,左右两侧各开一个孔纽,用来穿插玉笄,使冕冠能与发髻相插结。帽卷底部有帽圈,叫做武。从玉笄两端垂黊纩(黄色丝绵做成的球状装饰)于两耳旁边,也有称它为“瑱”或“充耳”的,表示国王不能轻信谗言。这就是《汉书·东方朔传》所讲的“冕而前旒,所以蔽明:黊纩充耳,所以塞聪”及《大戴礼。子张问入官篇》所讲的“黈纩塞耳,所以弇听也”。天子玉瑱,诸后以石。从武上横贯左右而下的,是条纮,即长长的天河带。冕冠的形制,世代相传承,历代皇帝不过是在承袭古制的前提下,加一些更改罢了。

冕冠的旒数按典礼轻重和服用者的身份而有区别,按典礼轻重来分,天子祀上帝的大裘冕和天子吉服的衮冕用12旒;天子享先公服鷩冕,用9旒,每旒贯玉9颗;天子祀四望山川服毳冕,用7旒,每旒贯玉7颗;天子祭社稷五祀服希冕,用5旒,每旒贯玉5颗,天子祭群小服玄冕,用3旒,每旒贯玉3颗。按服用者的身份地位分,只有天子的衮冕用12旒,每旒贯乇12颗。公之服只能低于天子的衮冕用9旒,每旒贯玉9颗;侯伯只能服鷩冕,用7旒,每旒贯玉7颗:子男只能服毳冕,用5旒,每旒贯玉5颗;卿、大夫服玄冕,按官位高低玄冕又有6旒、4旒、2旒的区别,三公以下只用前旒,没有后旒。凡地位高的人可以穿低于规定的礼服,而地位低的人不允许越位穿高于规定的礼服,否则要受到惩罚。

随着汉明帝和公卿诸侯首次穿着冕服举行祭礼仪式,儒家学说衣冠制度在中国第一次得以全面贯彻执行。汉代的冠是区分等级地位的基本标志之一,主要有冕冠、长冠、委貌冠、爵弁、通天冠、远游冠、高山冠、进贤冠、法冠、武冠、建华冠、方山冠、术士冠、却非冠、却敌冠、樊哙冠等16种以上,这些冠的形式,只能从汉代美术遗作中去探寻。

隋代隋炀帝,恢复了秦汉章服制度。隋炀帝根据不同的场合,穿戴不同的冠帽,如通天冠、远游冠、武冠、皮弁等。他所饰戴的皮弁,也用12颗珠子(琪)装饰(古时用玉琪,隋炀帝改用珠),并根据珠子的多少表示级位高下,天子皮弁12琪,太子和一品官9琪,下至五品宫每品各减1琪,六品以下无琪。隋朝祭服玄衣纁裳,冕用青珠,皇帝12旒12章,亲王9旒9章,侯8旒8章,伯7旒7章,三品7旒3章,四品6旒3章,五品5旒3章,六品以下无章。

冕冠象征着古代奴隶制或封建制君主的无上权力和顺天应人的政治理念。冠不仅有固发功能,同时也是古代典礼时所戴之礼帽,是身份地位的象征或礼仪装束的标志。而国外象征身份地位的冠饰为皇冠。

皇帝冕旒各部分名称说明图

2.凤冠

凤冠是指古代贵族妇女所戴的礼冠。明清时一般女子盛饰所用彩冠也叫凤冠,多用于婚礼时。因以凤凰点缀得名。凤凰是万鸟之王,所以只有皇后或公主才配得上它,通常只在隆重庆典,如婚礼上才戴,普通平民一概不能佩戴。唐代自居易在《霓裳羽衣歌和微之》中咏道:“虹裳霞帔步摇冠,钿璎累累佩珊珊。”每每读到此,便想到古时的那些头戴凤冠身披霞帔的出阁女子。

凤冠

3.发簪

发簪是中国特有的一种头饰,为一头粗、一头细的扦状物。讲究的发簪于粗的一端做各种装饰。古人挽发成髻,将发簪贯于其间,以使头发不至散落,而发簪头部的各种装饰,又可起到美发作用,一举两得。《金瓶梅》第二回说,潘金莲拿着叉竿放帘子,突然叉竿被风吹落了,不偏不倚正好打在了西门庆的脑袋上。西门庆待要发作时,回过脸桌看,却不想是个美貌妖娆的妇人:“头上戴着黑油油头发鬏髻, 一迳里踅出香云,周围小簪儿齐插。斜戴一朵并头花,排草梳儿后押。难描画,柳叶眉衬着两朵桃花……”西门庆一见,先自酥了半边,那怒气早已钻入爪哇国去,变做笑吟吟脸儿。

簪原本称“笄”,后又有“搔头”之称,相传为汉武帝取李夫人玉簪搔头而得名。从考古资料中看,早在新石器时代,人们就已利用发簪固发,并在簪头上雕刻一些简单的造型或纹饰,以增添美感。

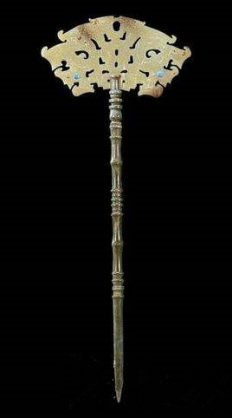

史前时代,人们一般多使用单股的发簪,式样比较简单,有的只在簪身刻一些横、竖、斜纹,有的将簪头刻成球形、环形、“丁字形及一些不规则的形状。其中较有特点的是甘肃永昌鸳鸯池出土的一支粘胶骨簪,该发簪的头部,有一团黑色粘胶,胶中镶嵌着三十六颗白色圆形小骨片,是当时比较精致又有特点的发簪。新石器时代晚期的发簪从工艺技术上到造型艺术上都已与商周时期十分接近。山东临朐朱封龙山文化墓葬出土的一件玉簪,通长23厘米,是由一件扇面形簪头和一根竹节状簪身组成的。簪头用白玉制成,形状如打开的扇面,其上镂刻着对称的长方形圆角纹及勾纹。在镂刻纹的周围,沿其走势又刻有阴线纹。在靠近簪头的两个下角处,正反两面皆嵌有一对珠状绿松石。簪头被插在一个扁圆的簪身上,簪身为墨绿色玉,上刻十八节竹状的棱,最下端呈尖锥状。整件簪以镂雕、阴刻、镶嵌、圆雕相结合,造型优美、玲珑剔透,工艺水平已相当先进。

粘胶骨簪

龙山文化玉簪

商周时期,人们不仅以发簪饰发,还使用双股的发簪装饰头发。簪的头部出现了人形及各种鸟兽形状。河南安阳殷墟妇好墓出土了一批形式各异的骨簪,共计499件,通常在12.5-14厘米。其中一件簪头饰为凤头形状,凤冠高大,是整个簪头的三分之二。凤冠周围刻一圈方齿形花边,是当时发簪中的精品。

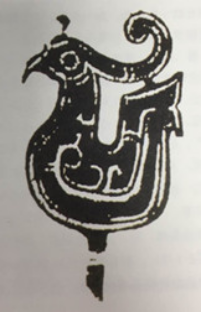

骨簪

凤头骨簪

秦汉至魏晋时期,金属簪开始流行。但形制一般还都比较简单,通常只用金属丝或金属条窝制成形,复杂些的,或将簪头部捶扁成一定的形状,刻一些圈纹、线纹等;或在簪头饰一朵小花,在簪身饰几根枝叶等,如江苏南京象山晋王丹虎墓出土一长钉形金簪,簪头为旋转纹花饰。这一时期还流行多股式发簪,如湖北云梦睡虎地九号秦墓出土的注簪和四川重庆临江支路汉墓出土的角质簪。

金属簪流行到后来,其形制越来越趋于复杂和精细,上面的装饰品也越来越多,其上缀着宝石,一只飞蛾落于其间,蛾身与蛾翼均以金丝编制而成。这一时期的金属簪造型写实逼真,做工精巧别致。

金属簪

隋唐以后,金银簪十分流行,做工也极为精细,常以花草、龙凤形为饰。陕西西安李静训墓出土一件嵌珍珠宝石金花蛾发簪,全长11.7厘米,宽8.3厘米。这件发簪的主体是用众多的六瓣小金花组成花丛,花蕊以珍珠镶嵌。发簪不仅有精致的龙、凤、花草形状,也常将具有吉祥之意的文字或造型装饰其间,如北京昌平天寿山定陵出土的“寿”字簪。而当时流行的楼阁人物发簪,真可谓绝妙佳作。四川平武明王玺家族墓及四川重庆明简芳墓都出土有此类发簪。简芳墓的楼阁人物金簪,其簪头制成云朵形状,云朵仅方寸大小,但其间却浮雕着亭台楼阁、车马人物及树木桥梁,且凿刻细腻、工艺精湛。

凤簪

楼阁人物金簪

唐代王建有“玉蝉金雀三层插”的诗句。其实,何止唐代妇女喜欢发簪满头,可以说历代妇女都以此为尚。到了宋元时期,簪的材料丰富起来。湖南长沙出土一支长7.9厘米,簪头呈钉帽形,头径1.2厘米的南宋玻璃簪,通体透明。山东嘉祥元代曹元用墓出土银耳挖簪,素面无纹。

南宋玻璃簪

至明代,金簪运用焊接、掐丝、镶嵌等工笋,烙簪头扩大。《金瓶梅》第八回提到孟玉楼的一根“一点油金簪儿”,上面刻着两溜字:“金勒马嘶芳草地,玉楼人醉杏花天”,含着玉楼的名字。第九十二回又提到这根簪子,被称作金头莲瓣簪儿,因其簪头为莲瓣形,用焊接工艺把金银两种材料合在一起,簪头金,簪挺用银。兰州西郊上西园出土一件明二龙戏珠金簪,全体镂空成云形,中间镶嵌红绿宝石,顶端自云中升出一回顾的龙头,与簪身一条小龙相向戏珠,龙颈龙背均镶嵌宝石。江西南城明墓出土金鬓花譬,正面作如意云形,中镶红、蓝宝石,脚款刻有“银作局弘治六年(1493)十月内造”等字样。云南呈贡王家营王出土的金花簪作成牡丹花形,叶和花瓣均用薄金片制成,花中镶一枚红宝石作花蕊。

明白玉花鸟簪

明镶宝石镀金龙凤喜字银簪

明镀金银簪

清代讲究在金银簪上镶嵌翠鸟羽毛,形状以花蝶居多,也有象征吉祥如意的如意头簪等。当时满族妇女还有一种被称作“大扁方”的银簪。其长度在1尺左右,宽7分左右,形状多为扁长形,簪面有素面的,也有錾花的。一般已婚妇女将其横贯于盘髻间,既固发又美发。

“大扁方”簪

錾花发簪

敦煌莫高窟、安西榆林窟唐宋时期壁画中,“玉蝉金雀三层插”的妇女形象比比皆是陆游《入蜀记》也有当时西南民族的女子“插银簪至六只”的记载。如今西南少数民族妇女仍保留着盛装时簪满头的遗俗。贵阳花溪苗族女子将长发挽髻于顶,发问插饰七八根尖头银簪。黎族“德透黎”新娘子的头上,排列插饰有十多根银发簪,好似打开的扇面。

唐宋时期壁画

发簪的功能有多种:可作为成年的标志,也可固发、固冠,还可驱灾辟邪,体现美丽和富有,表达爱意。

古代女子幼年头饰抓髻,成年后便插簪挽顶髻。周代以后,礼仪繁缛,女子在十五至二十岁之间,须举行“笄礼”,即成年礼。举行过笄礼的女子方可出嫁。《礼记,内则》曰:“女子十五有年而笄。”郑玄注:“谓应年许嫁者。女子许嫁,笄而字之;其未许嫁,二十则笄。”古人因此称女子成年为“及笄之 年”。放到现今社会,如若女孩在十八岁成年之际收到一份发簪的首饰作为成年礼物,一定承载了深厚的历史与文化内涵。

使发簪附着铜鼓之神气,从而起到驱灾辟邪的作用。今天广西西林、东兰、都安等地区的壮族、瑶族妇女仍好此俗。据说击过鼓的发簪,即刻插回发问,可得到神灵的佑护。每年春节,未婚女子常用银簪连同自己的发辫一起敲击铜鼓,并将银簪作为定情物赠送给在场的意中人收留。这是男女之间最珍贵的礼物,婚后,丈夫要将银簪奉还妻子,插回妻子的头上,以祈愿生活幸福,白头偕老。

簪饰也时常扮演传递爱意的信物角色。古诗云:“日暮秋云阴,江水清且深。何用通音信,莲花玳瑁簪。”诗人借用“莲花玳瑁簪”来与心上人传情递意。汉乐府诗《有所思》:“有所思,乃在大海南。何用问遗君,双珠玳瑁簪,用玉绍缭之。闻君有他心,拉杂摧烧之,摧烧之,当风扬其灰。从今以往,勿复相思。相思与君绝。鸡鸣狗吠,兄嫂当知之。妃呼狶!秋风肃肃晨风飔,东方须臾高知之。”可怜这位痴情的女子,本打算把玳瑁簪送给爱人来表达满腔的爱意,怎奈那个人变了心,于是毁簪绝交,以了却这段情缘。明代剧作家高濂的作品《玉簪记》,说的是由一支碧玉簪子引出的故事:南宋建炎三年,金兵入侵南宋,陈娇莲和相依为命的母亲失散,无奈出家当了金陵城外女贞观的女道士,取法名妙常。观主的侄儿潘必正赴京会试落第,无颜见家人,暂住女贞观中。一个月明之夜,潘必叠被观中的一阵飘飘扬扬的琴声吸引住了,原来是妙常抚琴感伤。花前月下,两颗年轻的心不禁萌生出异样的情愫。怎奈妙常为出家人,观主知道了他们的事之后极力反对,逼迫侄儿进京赶考。潘必正和妙常真是难舍难分,痛苦至极。妙常以碧玉簪相赠,潘必正则回赠鸳鸯扇坠。之后,潘必正进士及第,荣归故里,才知道早年他的父亲给他订的娃娃亲的女方正是陈娇莲,玉簪和扇坠则是当年的订婚之物,这一切仿佛是注定的姻缘。

近现代,随着人们发式的改变,发簪在汉族中已失去了许多固有的意义,而逐渐衰亡。但在少数民族中仍然流行,许多少数民族妇女盛装时,仍保留着发簪满头的习尚。从今天各民族的发簪质料、形制、款式、工艺特点等,不难看出,中国头饰的发展继承和发展了历史上各民族发簪风格,融入了浓郁的地区特点和民族特色。

4.民族头冠

(1)金冠

春秋战国之际,正是西周奴隶制度逐渐解体、封建社会形成时期。周王室日益衰微,原依附于周王朝的小国纷纷开荒拓地,发展自身经济,逐渐摆脱了对周王朝的依赖,社会生产显著提高,实力大增。一些诸侯大国争权夺势,给劳动人民带来了灾难,但客观上促进了民族融合。金属工艺已经掌握了焊接榫铆、刻划、镶嵌、鎏金、镂空、失蜡浇铸、金银错等技术,来制作各种精美的器物。金属工艺加工技艺不仅在华夏地区发展,在北方匈奴族地区,金属工艺也很先进。1972年在伊克昭盟杭锦旗阿鲁柴登出土一件战国鹰鸟顶金冠(可能是匈奴王冠) ,由冠项和冠带两部分组合而成,鹰鸟冠顶高7.1厘米,重192克,雄鹰展翅立于半球冠顶中央,其下为厚金片捶打的半球面体,饰有四狼与盘角羊咬斗的纹饰。鹰的头部、颈部镶有两块绿松石,头与尾可以左右摇动。冠带径16.5厘米,重1022.4克,由3条半圆形金条组合,从前面看,冠带上下是2条绳纹饰边,这2条金条饰边的中间有榫铆相互结合,从后面看,另有一条金条围过来与前面2条金条榫铆连接成圆环形帽圈,再在圆环左右分别装饰虎、盘角羊、马等动物浮雕,与冠顶组合成金冠,二者可以拆卸组装。与此同时还出土两件战国四虎咬牛纹装饰金牌,各长12.7厘米、宽7.4厘米。一件重238克,另一件重204克。牛四肢平展居中卧地,四虎成对,正在咬牛的颈部和腹部,牛则用角刺穿虎耳。

战国鹰鸟顶金冠饰

明万历帝金丝冠

(2)鎏金银冠

据考古证实,我国辽代还有一种形式、工艺独具一格的冠饰,即鎏金银冠。

在内蒙古奈曼旗辽代陈国公主墓出土的两顶鎏金银冠,一顶冠身长圆,两侧有高翅举展,冠身与冠翅均布镂空卷草纹,并有二凤对舞。冠顶饰一尊佛像坐于莲花中,背有由如意云装饰的华美佛光。冠通高32厘米。另一顶是用掐丝法以银丝编结,前为如意卷云组合之帽屋,后为高起的卷云状双翼,再以锤鍱法浮雕圆朵花作点缀装饰,极为精美。在辽宁省博物馆也藏有辽代金冠一顶,足见契丹人是很喜爱金冠的。

辽高翅鎏金冠